بقلم طارق العياري

أحمد زويل مثل أنس جابر، لو اقتربت منهما ستتعرّف على أشخاص لطيفين، اُناس طيّبون يعطفون على الفقراء ويحبّون السعادة للجميع، يشتركان في الشهرة الفائقة المبنية على النجاح الكبير في مجاليهما: بين الرياضة والبحث العلمي. والحديث هنا ليس عن شخصيهما ولا عن مُنجزهما وكلاهما استحقّا مكانتهما. لكنه حديث عن الصّورة التي تلتمس “أسطرتهما” وتحميلهما ما لا يحتملان، عن صورتهما كما يُراد نشرها وكما يتمّ تمثّلها في “الوعي الجمعي” وعن فكرة “النّجم”.

في الحقيقة لم نكن لنفكّر بتحرير هذه التدوينة لولا المبالغة في الاحتفاء بتميّز “اُنس جابر” والدّعوة للفرح لوزيرة “السّعادة” ومُصادرة حقّ التنكيد النقدي على هذه الحفلة وهذا “الفخر”، ومصادرة الحق في التفكير باسم السّعادة باعتبارها -أيّ السعادة- أوّلا آلية قمعيّة للتدجين والتوقف عن التفكير وثانيا في مفارقة غريبة تحمل بعض سمات الحقبة النوفمبريّة حيث يصبح “الفرح القسري” والسعادة، واجبا وطنيا، كما ذكر الراحل كمال الزّغباني في مواضع كثيرة.

ليست أُنس جابر أوّل بطلة عالميّة تخرج من بلدنا، لكنّ جماهيرية التنس والصناعة القائمة حوله لا تجعل منها بطلة فقط ولا بطلة “مهزومة” لكن تجعل منها نجمة عالمية وهنا تتمايز أُنس عن باقي الأبطال في الرياضات الفردية الأخرى من لم يُعمّدوا “نجوما”.

تشترك أٌنس جابر مع أحمد زويل في كون الاعتراف بها وبمنجزها أتى من أعلى، من المركز، الذي نصّبهم “نُجوما” من هؤلاء الذين يمثلون المعيار في كل شيء ولا غرابة في ذلك. ولعلّ في دفاع أبناء جلدتنا عن حق الفرح بهذا المنجز له ما يُبرّره، فأمام ضيق الأفق وقسوة الظروف المحيطة والإحساس بالذل والهوان -على النّاس- كوننا نعيش في هامش العالم، حيث أنّ هذا العالم لا يعترف بنا كأنداد فإنّنا نشبّث بأيّ بصيص من نور يخرجنا من العتمة حتى لو كان نورا زائفا لا يؤدّي إلى منفذ للضوء.

وفي علاقة بهذه النقطة نبّهني الصديق حمزة بن ابراهيم أنّ هذا البحث عن الاعتراف يكمن في قلب الامتداد النفسي والإيديولوجي للاستعمار فهو يقبل بالإمبريالية سيدة وينحصر أفقه في تحقيق اعترافها بالوجود أو بالقدرة ولا يمكن أن يطرح علاقة ندية في علاقة بأقطابها.

وعليه ندّعي ونزعم لبني جلدتنا أنّ هذا التميّز “الحقيقي” هو “ضوء آخر نفق” زائف وخادع وقد يكون سببا للبقاء في المتاهة أطول فترة ممكنة باعتبارها نابعا من أرضيّة ايديولوجيّة تقتل المضمون لصالح الصّورة، وتنزع الفرد من وجوده الاجتماعي وتبثّ أوهاما ضارّة. ونحن لا نقسو على اًنفسنا هنا فـ “القرن العشرون الذي أعطى للنجوم طابع الملوك، عمد إلى إعطاء الملوك طابع النجوم” يكتب إدغار موران فالفرح بولوج عالم “النُجوم” ونيل الاعتراف بالمكانة سيطر على بورقيبة وعلى أنور السادات الذي أصابته الغيرة من وضع صور الشاذلي قائد عملية العبور في حرب أكتوبر على كبريات الصحف المحلية ولم يهدأ روعه إلاّ بوضع صورته على عدد الشهر في مجلة التايمز إثر قراره الذهاب إلى القُدس، تتماهى الطبقة الوسطى مع هذا المسرح المُضيء وهي تستذكر مكانة -بورقيبة الذي يزهو مختالا باستقبال كنيدي له-. بديلا عن المضمون. وتزهو بجائزة نوبل التي أخذها الّرباعي الراعي للحوار، بديلا عن إنقاذ البلد.

فالنجم كصورة يجب أن يبقى أنموذجا ونجما، أن يكون الاستثناء الذي يؤكّد القاعدة لا أن يكون القاعدة، أن يكون التمثيل الرمزي لشكل النّجاح المفترض الذي يجب أن يسعى إليه الجميع في ظل عالم يقتل يوميا آلاف الأحلام ويسحقها في مطحنة الوصول للمكانة المفترضة، الفرد العظيم: حصان طروادة رأس المال (كنمط إنتاج وثقافة أيضا) داخل لا وعينا في سبيل نبذنا للعمل من اجل المشترك، وفي سبيل اجتراح طٌرق أخرى للتفكير بمصيرنا المشترك.

و “النَّجم” ليس ظاهرة فنّية أو رياضيّة لكنّه وفي أحد وُجوهه مُنتج خام لـ “نظام النّجوم الذي هو مؤسّسة خاصّة بالرّأسماليّة الكبيرة” كما كتب إدغار موران في “نُجوم السّينما”.

أعتبر أنّه من الممكن أن نصف النّجم باعتباره أعلى درجات التّمثيل لمجتمع الاستعراض، أو مجتمع “الفُرجة” بترجمة ثانية، وفي مُجتمع الفرجة يقول غي دوبور: “ليس الاستعراض مجموعة من الصور بل علاقة اجتماعية بين أشخاص تتوسّط فيها الصّور، حيث أنّ الاستعراض هو رؤية للعالم صارت فعليّة، وجدت ترجمتها المادية، وبأنّه أي الاستعراض، نتيجة ومشروع نمط الإنتاج الرّاهن، ليس مُلحقا للعالم الواقعي ولا ديكورا له، إنّه لُبُّ لا واقعية المُجتمع الواقعي”.

الفِكرة هُنا أنّ هذا النّجم (وأنا لا أؤثّمه) هُو تمثيل تامّ لهذا العالم بكلّ مآسيه، الوجه الآخر لعملّية كسر إرادة الشّعوب. أداة لتواصل وتأبيد موقعنا المأساوي وتأكيد أنّه عالم القلّة المحظوظة المُقدّمة في غلاف شفّاف من الجدارة.

وعوض التفكير جماعيا بحماية أنفسنا وانتشالنا من قاع البؤس عبر حماية الوطن بالتنمية العادلة والسيادة الكاملة والتفكير فيما يتطلّبه ذلك من واجبات، تَخرج لنا صورة “النجم” الإنسان الكامل كفكرة بديلة عن الخلاص في زمن لا خلاص فيه وتُقدّم لنا الوطنيّة في صورة ساذجة ومضلِّلة نختزلها في اعتراف “فُرجوي” يقتصر على تحويل البطل إلى “نجم” ووضعه في مربّع الضوء وتداول اسمه، والتعريف ببلده “تونس” داخل هذه المساحة المضيئة حتى يأتي له الزوار/السياح باعتبار قدومهم هو الهدف الأسمى لهذه التنمية الرثة. (نجح بابلو اسكوبار أيضا على طريقته في تقديم كولومبيا للعالم).

تستبطن اُنس -على حسن نيتها- كما الطبقة الوسطى والطبقات العليا نموذج اقتصاد السياحة والرّغبة الُملحّة في إحيائه بعد أن حكمت الظروف والوقائع بكلفته وفشله التنموي وهدره للثروات والطاقات والذكاء وسنين طويلة من تنمية بديلة ممكنة في سياق أكثر لُطفا بنا وبشعوبنا كانت لتجعلنا مستعدّين بصلابة أكثر للهجمة النيوليبرالية وأقدر على امتصاصها ورَدِّهَا.

في حالة احمد زويل الكيميائي الأمريكي من أصل مصري تكون الصورة أكثر وضوحا، تُقدّم جائز نوبل كإنجاز لا مثيل له، كدليل على النهضة العلمية، كأنّ النهضة العلمية قيمة بذاتها أو كأنّها مُنتج فردي بحت، لا يحتاج جامعات بميزانيات كبيرة، ولا بنية تحتية وصناعية وإدارية تُتنج هذا العلم وتجني ثمرة هذه النهضة. ينسى هؤلاء أنّ أغلب مسيرة زويل العلمية كانت في أمريكا وأن إنجازاته العلمية نفسها كان فَيْئُها يصبّ للولايات المتحدة الأمريكية. أي أنّ كل ساعات العمل الطويلة والأبحاث المنشورة في أرقى المجلاّت العلميةّ كانت بلا أثر اجتماعي حقيقي في بلده، وفي الوقت الذي يعاني فيه المصريّون آثار التهاب الكبد الفيروسي ج ويعيشون مثلنا تحت تهديد العطش والجوع والفقر الطاقي والتخلف التقني، بلا تنظيم أي جهد بحثي حقيقي لمواجهة تحديات واقعهم وإنتاج معرفة علمية تضمن سهولة تلبية الحاجيات وكسر براءات الاختراع والإجابة على المشاكل المباشرة التي يعيشها المصريون، قدّمت لهم النخبة الحاكمة جائزة نوبل ومشروعا قوميا باسم زويل “مشروع زويل القومي”. قام د. أشرف البيومي وهو عالم مصري أيضا بمناقشة جدواه وأخطاره وبيّن أنه نفسه وسيلة للهيمنة وإدامة الهيمنة.

في حالة العالم النجم إضافة لنوبل وإفلاس البرجوازية المصرية، من كل منجز شعبي حقيقي وحاجتها لأيّ قصّة “نجاح” تًسوّقها عن نفسها تنبع الهالة حول زويل من وهم زائف حول التخلف في الجنوب كونه أمرا يمرّ عبر الافتقار إلى “العلم”، باعتباره أي العلم الترياق الوحيد السحري لكلّ بؤس العالم، وتستخدم هذه الفكرة عادة من كلّ إعلام الهيمنة تلميحا أو تصريحا كنوع من تحميل الشعوب ذنب مأساتها بسبب ضعف استيعابها للعلم والتقانة. وعوض ربط الأمر بضعف وانهيار البنى الإنتاجية نفسها لحساب السمسرة، نتيجة لموقع البلدان في تقسيم العمل الذي يحرم بلداننا من انتاج المعرفة والاستثمار المناسب للقوة البشرية والموارد الطبيعية حيث يكون العلم أداة للتحرر تقوم الشعوب بإنتاجه تلبية لحاجاتها، يُصبح هدفا في ذاته باعتباره دليلا على استحقاق الشعوب لواقعها. وفي ضوء هذا المُعطى أليس تطوير المقاومة العربية في فلسطين ولبنان لأسلحة هُجوميّة وأدوات ترصّد وتقنيات حرب أكثر مُساهمة في المسيرة الطّويلة للتحرّر الوطني والتقدّم الاجتماعي.

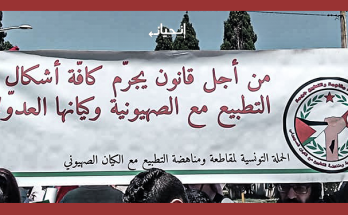

يحزّ في أنفسنا آخرا أن يتبنّى أفراد وجماعات من “اليسار” هذه الصور والمشاريع التجميلية على حساب المضمون الاجتماعي والوطني ورغما عن الوقائع في تنازل نظري وصل إلى التّغافل عن معركة حقيقية وجب أن تُخاض ضدّ التطبيع.

أليس ما يليق بنا في هذا اليسار، هو نقد العالم، ونقد المفاهيم الي نفهم عبرها العالم أيضا ونقدّم بها فهمنا للعالم والسّياسة، فكيف يَسقط اليسار إلى هذا الضّعف والخواء النظري الذي يمنعه من تكوين موقف أساسا من ظواهر مثل النجومية نفسها باعتبارها مُنتجا خالصا للرأسمالية والاحتكارات وباعتبار مناهضة البُنى السياسية (والاقتصادية طبعا) والايديولوجية التي أفرزت الظاهرة هي عِلَّة وجود اليسار نفسه.

تنويه ثانوي: في سبيل هذا الاعتراف والدخول إلى إطار الصورة العالمية مرّت أنس جابر عبر جامعة التنس وأحمد زويل عبر الغربال الصهيوني